La sensibilisation aux risques et la prévention de la rupture des liens familiaux sont parmi les activités principales mais les moins connues de l’aide humanitaire. Conformément à l’adage « mieux vaut prévenir que guérir », de nombreuses ressources sont mises en place afin de développer des outils de communication pour aider les migrants à anticiper un drame. Sur le terrain, les bénévoles ont toujours dans leur sac de maraude des brochures en plusieurs langues divulguant, entre autres informations utiles, des détails sur le RLF. Mais cela reste insuffisant car un très grand nombre de migrants n’ont jamais été en contact avec le DMSE, et, parmi ceux qui l’ont été, certains sont analphabètes, d’autres insoucieux. Par-dessus tout, la connaissance des risques compte principalement pendant le parcours migratoire et lors de passages de frontières, moments cruciaux où le risque de rupture de lien est le plus important. En outre, ce sont des endroits où organismes et associations n’ont pas la prérogative d'intervenir. Aussi est-il crucial d’atteindre les migrants avant la rupture, une enquête de recherche étant un long et douloureux processus qui n’est jamais sûr d’aboutir.

L’idée d’allier ma pratique artistique aux entreprises de communication et de sensibilisation de la Croix-Rouge s’est manifestée dès mes premières apparitions sur le DMSE. D’un côté, ma présence sur le terrain en tant que portraitiste bénévole apportait un aspect interactif qui favorisait la création d’un lien avec les migrants. De l’autre, mes archives dessinées laissaient deviner la dimension esthétique et qualitative qu’elles pouvaient apporter aux communiqués/bulletins développés par les équipes de communication de l’organisme. Après avoir rassemblé pour le site du CICR, à l’occasion de la Journée Internationale de la Migration, une série de portraits de migrants agrémentés de textes inspirés de mes rencontres sur le terrain{{France : moments d'humanité avec les migrants de Calais | L’humanitaire dans tous ses états (icrc.org) Consulté le 18/03/2024}}, la création d’une vidéo à partir de mes dessins, pour mettre en valeur les actions du RLF, s’imposa comme futur projet. Celui-ci a été conçu avec Axel Moeschler, producteur numérique à la délégation régionale du CICR{{Comité International de la Croix-Rouge}} en France, et avec d’autres membres de la délégation et de la Croix-Rouge française.

Dès la première réunion de travail, nous nous accordâmes sur le fait que nous partagions tous le désir de créer une vidéo qui tienne compte des réalités du terrain, du vécu des migrants et de la véracité des faits relatifs au RLF. Outre ces points cardinaux, l’importance de certains besoins et priorités variaient selon le département de chaque co-organisateur - conserver le principe de neutralité de la Croix-Rouge, axer l’objectif sur la communication opérationnelle, prioriser l’universalité du récit, donner une voix singulière et des traits typés aux protagonistes… Ces divergences, bien qu’elles aient posé des contraintes, ont finalement aidé à l'élaboration de la méthodologie qui a fini par être adoptée pour la mise en œuvre du projet. Ainsi, afin de concilier les aspects techniques et humains, il nous a semblé judicieux d’inclure un groupe de migrants au projet et de soumettre à leur jugement le récit que nous étions en train de développer et les images que nous allions produire. Nous avons donc décidé de mener deux ateliers avec un groupe de Mineurs Non Accompagnés hébergés au foyer Notre-Dame, à Strasbourg. Les mineurs étant les destinataires principaux de la mission RLF, ces rencontres avaient également pour but de les sensibiliser à la rupture de liens de façon ludique et graphique.

Ateliers participatifs et pratique du dessin

Pour introduire le premier atelier{{Celui-ci a eu lieu le 7 septembre 2022 en présence des éducateurs et juristes du Service d’Accompagnement des Mineurs Isolés de cette association (SAMI) ainsi que de deux interprètes, arabe et pashto/dari. Le groupe était constitué de huit mineurs dont trois afghans, trois tunisiens, une ivoirienne et une bangladaise.}} et briser la glace, j’ai proposé un jeu de portrait sur un format de chaises musicales où animateurs et participants devaient se dessiner mutuellement, en appliquant des contraintes graphiques (dessiner en pointillé, sans lever le crayon, avec la main gauche etc.). Ce jeu a permis d'établir un premier contact entre les jeunes et notre équipe sur la base d’un rapport horizontal : tout le monde a joué, les contraintes de style (quand elles ont été suivies…) ont apporté une certaine homogénéité et une légèreté à l’exercice, et le fait de se dessiner mettait tout le monde au même niveau. Enfin, les adultes ne dessinant pas nécessairement mieux que les enfants, la comparaison des portraits a provoqué beaucoup de taquineries et de rires.

[caption id="attachment_7508" align="aligncenter" width="225"] Magali Massoud, Jan Baz, très fier de sa “fidèle” représentation de son compatriote, pendant l’activité “se dessiner”, Foyer Notre Dame, Strasbourg, 14/09/2022, CF : Fanny Huguon[/caption]

Magali Massoud, Jan Baz, très fier de sa “fidèle” représentation de son compatriote, pendant l’activité “se dessiner”, Foyer Notre Dame, Strasbourg, 14/09/2022, CF : Fanny Huguon[/caption]

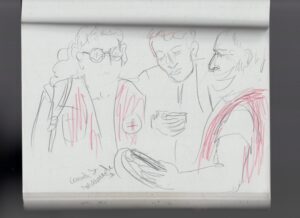

Ensuite, afin d'entamer une réflexion sur le sujet du maintien du lien, nous avons amorcé un travail autour de la question « Comment communiquez-vous avec vos proches ? ». Les jeunes devaient imaginer et dessiner des exemples concrets : téléphone, icônes de réseaux sociaux, enveloppe, timbre etc. Pendant cet exercice, l’équipe encadrante leur posait des contraintes en leur ôtant des moyens de contact. Les mineurs devaient alors réfléchir à d’autres moyens de préserver le contact avec leurs proches. Après une pause goûter vint l’intervention de sensibilisation auprès des jeunes : les animateurs, en s’appuyant sur les dessins résultant de l’activité précédente, purent développer les risques de perdre contact avec sa famille avant de présenter la mission RLF.

[caption id="attachment_7509" align="aligncenter" width="300"] Magali Massoud, Atelier de sensibilisation RLF, Foyer Notre Dame, Strasbourg, 14/09/2022, feutres sur papier A4[/caption]

Magali Massoud, Atelier de sensibilisation RLF, Foyer Notre Dame, Strasbourg, 14/09/2022, feutres sur papier A4[/caption]

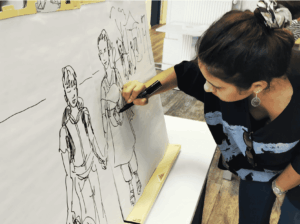

Suite à tout cela, les jeunes furent invités à étoffer la trame narrative que nous avions esquissée pour la vidéo. Tous ensemble, impulsés par les médiateurs et des éléments narratifs, ils eurent à imaginer comment un frère et sa sœur finirent par se retrouver après une séparation imprévue. Au fur et à mesure que fusaient les idées, je dessinais les scènes sur un paperboard, ce qui permettait de donner vie à l’histoire et de captiver l’attention des jeunes, en cette fin de journée. Une des jeunes filles du groupe avait un talent pour le dessin et une vocation pour l’art - dans son pays, elle peignait des motifs floraux pour des saris artisanaux et réalisait aussi des tableaux. Je l’ai donc invitée à me rejoindre pour m’aider à étoffer certaines scènes. Elle a notamment dessiné les tentes et la végétation qui constituaient le cadre d’une scène qui se déroulait dans un camp. Étant donné qu’elle connaît des personnes qui ont vécu dans des camps et qu’elle s’y identifie, sa participation graphique apportait un réalisme et une gravité aux images qui allaient se refléter dans la vidéo. En plus, cette expérience - dessiner simultanément sur un même tableau - a mis en évidence comment l’expérience du dessin pouvait contribuer à établir un lien entre des étrangers. En effet, un attachement s’est créé entre cette adolescente et moi ; nous avons gardé contact et échangeons des nouvelles périodiquement. Après cette aventure, nous avons conclu l’atelier en annonçant aux jeunes que nous aurions à nouveau besoin de leur participation pour donner une voix aux protagonistes de l’histoire, et que nous reviendrions très prochainement. Enfin, nous avons créé un groupe WhatsApp avec tous les participants afin de pouvoir échanger des images de la journée et se tenir informés de la suite.

[caption id="attachment_7511" align="aligncenter" width="300"] Magali Massoud, Dessin sur le vif pendant l’activité “Inventer une histoire”, Foyer Notre Dame, Strasbourg, 14/09/2022, feutre sur papier, CF : Fanny Huguon[/caption]

Magali Massoud, Dessin sur le vif pendant l’activité “Inventer une histoire”, Foyer Notre Dame, Strasbourg, 14/09/2022, feutre sur papier, CF : Fanny Huguon[/caption]

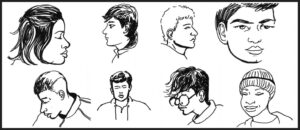

Trois semaines plus tard, nous sommes donc retournés au foyer Notre-Dame avec des impressions du storyboard, qui avait été affiné et agrémenté de sous-titres. Nous les avons disposées sur les tables de façon à créer la trame de l’histoire afin que les jeunes, aidés des interprètes, puissent lire une première fois le récit que nous avions développé avec eux. Entre-temps, Axel montait un mini studio d’enregistrement dans une salle du foyer. Seuls ou par groupes de deux ou trois d’une même nationalité, accompagnés par les interprètes, les jeunes passaient en studio prêter leur voix et leur langue à l’histoire. Dans l’attente de leur passage pour enregistrer leur voix, ils pouvaient enrichir le scénario initial en retravaillant la base d’un dessin existant - en coloriant ou en ajoutant des éléments - ou en créer de nouveaux. Une fois les enregistrements terminés, je leur ai distribué leurs portraits, que j’avais croqués discrètement, et nous avons pris quelques photos souvenir ensemble et avec le reste de l’équipe pour clôturer l’atelier. J'ai été fort intéressée de constater que plusieurs enfants ont tenu à bien mettre en évidence leur portrait croqué en posant pour les photos de groupe et sur les photos qu’ils ont voulu prendre avec moi. Quelle était la valeur symbolique de ce don pour ces jeunes ? En s’impliquant dans ces ateliers et en y participant activement, ils avaient sans doute compris qu’ils nous rendaient service. En échange, nous avons essayé de leur rendre la pareille en nous disant que notre travail servait à aider d’autres jeunes comme eux, et que nous nous étions efforcés de faire en sorte qu’ils s’amusent. Le don de dessins, inattendu et spontané, a quelque part permis de briser la symétrie qui s'était instaurée entre nous, équipe organisatrice, et les mineurs, à la fois consultants et bénéficiaires de ce projet. Ce don pour un rien créait une dissymétrie qui remettait les choses en place ; les enfants partaient gagnants de cette expérience et c’est bien le moins qu’on leur devait.

[caption id="attachment_7513" align="aligncenter" width="300"] Magali Massoud, Portraits des jeunes du Foyer Notre Dame, Strasbourg, 14/09/2022, feutre sur papier[/caption]

Magali Massoud, Portraits des jeunes du Foyer Notre Dame, Strasbourg, 14/09/2022, feutre sur papier[/caption]

Du dessin en situation à la vidéo

Une fois la collecte de matière achevée, le scénario et les dialogues plus ou moins définis, vint la phase du montage et de l’animation. Ce fut l’étape la plus longue de ce processus de création ; elle s’étala sur près de six mois au cours desquels nous nous réunissions, Axel Moeschler et moi, une à deux fois par semaine pour donner vie et mouvement au storyboard. Ce travail reclus, qui s’étirait dans le temps, tranchait avec le dessin en situation tel que je l’avais pratiqué jusqu’alors sur le terrain du DMSE et lors des ateliers participatifs avec les MNA. Afin que le projet aboutisse en tant qu’outil de transmission, il fallait que le croquis fixé dans l’instant devienne mobile et trouve d’autres terrains et canaux de diffusion. L’enjeu était donc d’opérer un passage de l’expression du dessin à la communication par le dessin.

Ce passage s’est d’abord matérialisé par un changement de milieu au niveau de la pratique : celle-ci ne prenait plus place sur le terrain, au contact des migrants et dans un rapport intersubjectif avec eux, mais dans les locaux du CICR à Paris, en tête-à-tête avec mon coéquipier et un amas de dessins et de souvenirs pour guider notre imagination et notre créativité. Du coup, la temporalité de la pratique s’en est trouvée complètement altérée. Ainsi, je ne faisais plus du dessin en situation - in situ et sur le vif - mais du dessin à partir de différentes situations, en suivant un rythme correspondant à des horaires de travail. En ce qui concerne le médium et le support, en optant pour une tablette numérique pour la réalisation des dessins d’animation, je suis passée d’une pratique sur papier à une pratique digitale. Mon orientation vers ce choix répondait principalement à des besoins pratiques : d’abord, je devais me déplacer pour travailler sur le film et la tablette rassemblait tout le matériel nécessaire en un seul outil, ensuite, le numérique facilitait et accélérait le travail de montage, enfin, l’esthétique nette et épurée du dessin numérique correspondait au type d’images employé pour la communication digitale. Afin de conserver un rapport au réel et au vécu dans la vidéo, je me référais autant que possible aux croquis saisis dans les campements à Calais et aux dessins et photos réalisés lors des ateliers avec les jeunes migrants. Si les protagonistes du récit furent inventés de toutes pièces, certains personnages du récit étaient inspirés de personnes réelles. En effet, j’ai prêté les traits de ma coéquipière du DMSE, susvisée, au personnage de la commissaire de recherche RLF qui allait mener une enquête dans la vidéo. C’était, quelque part, une manière de rendre hommage à son engagement bénévole, et une occasion de lui permettre, cette fois-ci d’amener l'enquête jusqu’à son aboutissement.

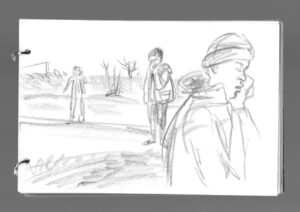

[caption id="attachment_7514" align="aligncenter" width="300"]

Magali Massoud,

Demande de recherche RLF, Calais, 18/05/2021, crayons sur papier[/caption]

Depuis les premières réunions, en passant par les ateliers, à l’animation et le montage, le projet a, somme toute, mis près d’un an à s’accomplir. Quand la vidéo fut prête pour la diffusion, les jeunes migrants avec lesquels nous avions mené les ateliers avaient déjà quitté le foyer Notre-Dame de Strasbourg. Ainsi, la restitution de la vidéo, qui était prévue pour septembre 2023, n’a pas pu être réalisée en leur présence - la vidéo leur a été envoyée sur le groupe WhatsApp qui existe jusqu'aujourd'hui. Nous l’avons finalement diffusée dans un autre foyer, situé cette fois-ci à Issy-les-Moulineaux, où un nouveau groupe de migrants a été réclamé pour prêter également leurs voix à la narration dans la vidéo - le monteur n’était pas satisfait des enregistrements initiaux et ils n’ont finalement pas été retenus. La fin de ce projet résonne bien avec le travail d'enquête qui, parti d’une situation d’urgence ou de crise, mène son petit chemin pavé de bonnes intentions, se confronte aux aléas du temps qui efface des indices et impose des déviations, et nous invite constamment à réécrire la fin de l’histoire.

Le dessin « au service de » l’action humanitaire ?

Rudimentaire et fragile, le portrait in situ prend de la valeur en devenant un support de reconnaissance et de valorisation pour les migrants en situation de grande vulnérabilité et précarité. Don pour rien, papier pour une récupération d’identité et acte de résilience, la pratique et les traits dessinés interrogent les concepts d’analogie, de dissymétrie et de réciprocité. Quant à elle, l’identité de l’artiste, témoin attentive et silencieuse, se double de celle de la bénévole qui met le dessin au service d’une cause. Si le croisement entre ma pratique artistique et la création de contenu à visée humanitaire est apparu comme une évidence pour les deux partis, cette association pose toutefois la question de la collaboration et de la subordination. D’une part, on pourrait déplorer le fait que la pratique artistique se mette au service d’un organisme humanitaire et de ce fait, qu’elle s’en trouve limitée et qu’elle perde son autonomie. De l’autre, on pourrait avancer la théorie d’un « dessin de résilience », où l’artiste cède la part d’impétuosité et de liberté qui caractérise l’art, afin d’accéder à une plateforme où elle pourra exercer ses talents pour toucher et soutenir un public qu’elle n’aurait pu atteindre autrement. Le dessin « au service de » l’action humanitaire, dilué pour être diffusé … et alors ? La volonté investie pour se mettre en quête d’autrui, s’exposer au risque et exposer les risques, croisée à la pratique du dessin en situation, prépare un terreau fertile pour une auto-réparation destinée aussi bien aux migrants qu’à notre propre humanité.

[caption id="attachment_7341" align="aligncenter" width="300"] Magali Massoud, Les jeunes colorient les planches du storyboard lors du second atelier, Foyer Notre Dame, Strasbourg, 28/09/2022 CF: Fanny Huguon.[/caption]

Magali Massoud, Les jeunes colorient les planches du storyboard lors du second atelier, Foyer Notre Dame, Strasbourg, 28/09/2022 CF: Fanny Huguon.[/caption]

Magali Massoud, Bakri et sa mère, à partir d’une photo trouvée sur Facebook, Calais, 23/02/2023, crayon sur papier[/caption]